Ciao,

oggi è venerdì, il giorno del rant tecnologico che anticipa il fine settimana.

Grazie a FutureProofSociety per essere lo sponsor della puntata di oggi. Non perdetevi il summit che stanno organizzando a L’Aquila (più dettagli qui e in basso).

Se anche tu vuoi sapere come promuovere un’iniziativa o un servizio su Ellissi, fammi sapere.

Buona lettura,

Valerio

FPS 2025, Il primo summit per una società a prova di futuro

FPS2025 è un momento per chi sente il bisogno urgente di cambiare le cose: un grande summit diffuso fatto di idee, discussioni e workshop per progettare una società a prova di futuro.

A L’Aquila, dal 5 al 7 giugno, ti aspettano 72 ore di panel, workshop, keynote speech e performance.

Menti brillanti e speaker di fama internazionale approfondiranno le 3 grandi transizioni del nostro tempo - digitale, energetica e geopolitica - da una prospettiva unica: la ricerca di un'autonomia strategica europea in un mondo sempre più competitivo.

Che aspetti? Assicurati ora il tuo posto.

Come l'«Internet delle cose» ha ucciso l’«Internet delle persone»

L’IBM Simon, lanciato nel 1994, era un telefono diverso dagli altri.

Non solo era dotato di un rudimentale touch screen, ma permetteva anche agli utenti di accedere ad applicazioni in rete. Per esempio, dava la possibilità di inviare e ricevere la posta elettronica.

Il Simon è passato alla storia come il primo smartphone, termine che allora però non esisteva: IMB lo definiva infatti «mobile computing gadget».

A introdurre la terminologia «telefono intelligente» fu nel 1997 un’azienda concorrente: la Ericsson, che impresse la dicitura smart phone sulle scatole del GS88.

Quest’ultimo device, pur non venendo mai commercializzato, passò alla storia per quelle due parole, oggi entrate nel nostro gergo comune.

È però nel corso degli ultimi vent’anni che il prefisso smart- ha cominciato a contaminare ogni tecnologia, dai frigoriferi ai ventilatori.

A partire dal 2010, l’affermarsi del concetto di Internet delle cose - un sistema di congegni tecnologici che dialogano tra loro e in rete, scambiandosi dati e informazioni - ha spinto le aziende a inserire funzioni intelligenti all’interno di ogni prodotto.

Una deriva, quella della smartificazione a tutti i costi, che negli ultimi anni ha preso anche pieghe grottesche e ridicole.

Oggi, per esempio, possiamo acquistare una forchetta smart che ci avvisa quando stiamo mangiando troppo rapidamente.

Ma anche un vassoio portauova smart che ci dice il numero di uova che contiene in tempo reale (mi chiedo: non basta aprire il frigo e contarle?).

E persino un deodorante smart che personalizza il dosaggio di liquido in base al nostro utilizzo, e che ci invia una notifica quando è ora di ricaricarlo.

Nella maggior parte dei casi, questi congegni intelligenti non sono altro che scatole di plastica cui è stata aggiunta qualche lucina led e data una bella verniciata di marketing.

Si tratta spesso di gadget riempiti con funzioni inutili o ridondanti, che nessun utente ha mai chiesto né realmente desiderato.

Dunque, mi chiedo: davvero bisogno di tutta questa «intelligenza», sempre che di vera intelligenza si tratti?

La risposta è, quasi certamente, no. A entrambe le domande.

Questo diluvio di tecnologia smart finisce spesso per complicare, più che semplificare, le nostre routine.

La rivincita degli stupidi

L’avanzamento della smartificazione forzata ha fatto fiorire da circa un decennio un fenomeno contrario: la diffusione di strumenti tecnologici «stupidi» (dumb), che promettono di aiutarci a recuperare la semplicità perduta.

Sono prodotti di nicchia - e plausibilmente destinati a restare tali - ma comunque in costante crescita.

I più comuni tra essi sono sicuramente i dumbphone, telefoni minimalistici ideati per ridurre la dipendenza dai cugini smart, con cui possiamo effettuare chiamate, inviare sms e non molto altro.

Recentemente si è parlato molto anche di Slate, la prima dumb car: un’automobile a basso costo (si parte da 20.000 dollari) totalmente priva di ammennicoli tecnologici, schermi touch invasivi e comandi vocali inaffidabili. A bordo manca persino lo stereo.

Esempi a parte, vi dirò, non sono mai stato troppo convinto dall’utilizzo del termine dumb.

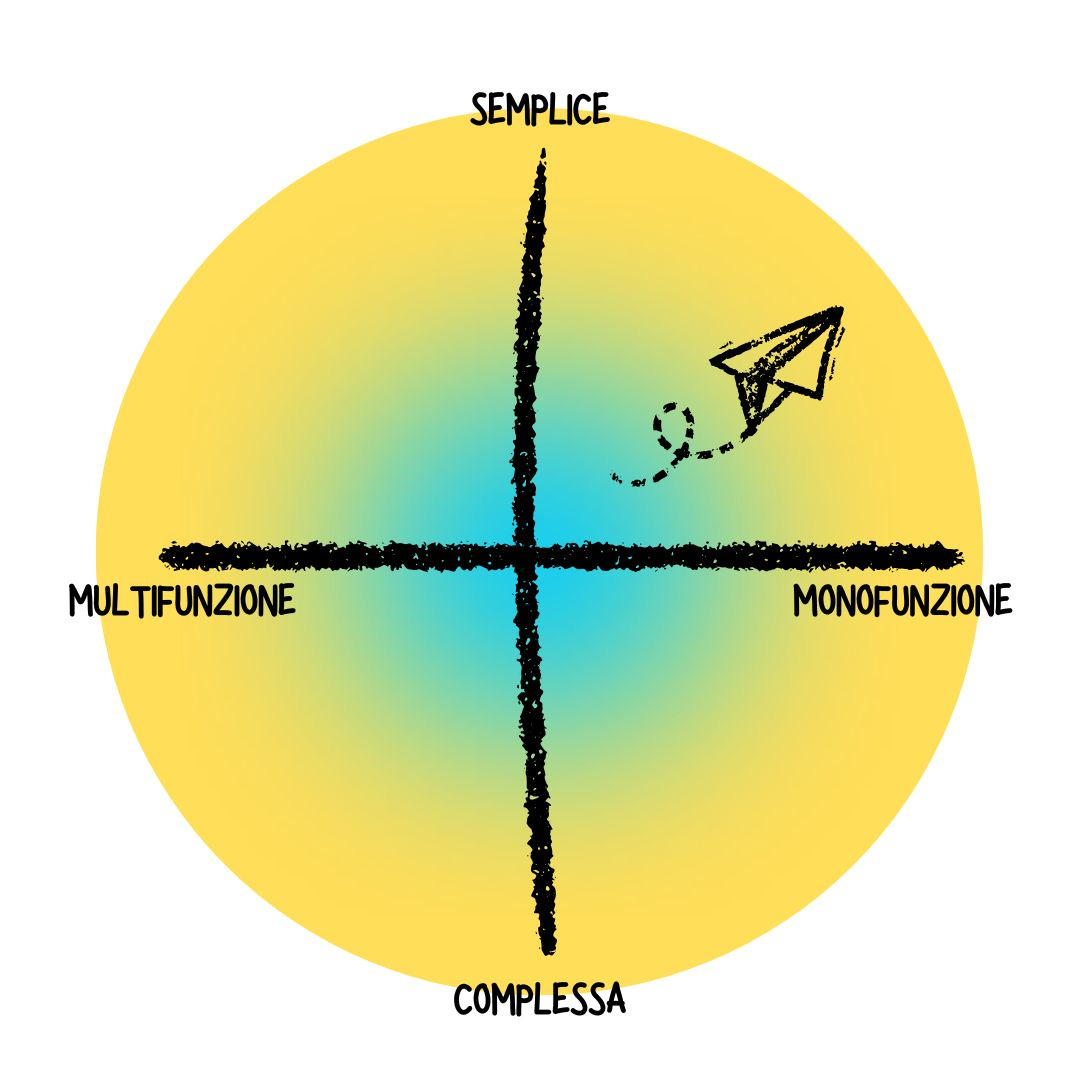

Credo infatti che, quando si parla di tecnologia, il giusto contrario di «smart» non sia «stupido», ma «semplice» o «efficace».

Per efficace intendo una tecnologia che si focalizza su poche funzionalità fondamentali, eliminando il superfluo: quando uno strumento assolve bene uno scopo, piuttosto che cercare di fare tutto (e magari male), è meglio.

Costruire tecnologia semplice è però tutt’altro che facile.

Per progettare device essenziali e funzionali abbiamo bisogno di una profonda comprensione dei problemi e dei bisogni degli utenti.

E questo ci costringe a rinunciare a possibili scorciatoie — incluse le promesse mirabolanti rifilateci dal marketing dello smart.

Verso la seconda ondata

Oggi ci troviamo davanti alla proliferazione di una seconda generazione di congegni intelligenti: quella che utilizza l’IA come prezzemolo per insaporire ogni piatto.

Tutti i servizi digitali e i device fisici stanno correndo per integrare rapidamente nuove funzioni che sfruttino la potenza degli LLM e degli algoritmi.

Ma siamo certi che l’idea di inserire «Meta AI» all’interno di Whatsapp o «Gemini» dentro a Gmail vada veramente incontro ai nostri bisogni?

Siamo sicuri, insomma, di avere bisogno di rendere questi sistemi sempre più polifunzionali, conversazionali, “smart”?

In questo senso la parabola recente di Facebook può rappresentare un campanello d’allarme.

Tra le ragioni che hanno portato al declino il social di Meta c’è l’eccesso di funzionalità che propone.

L’idea di trasformarlo in una specie di app factotum - che nei piani ci avrebbe permesso di scambiare denaro, fare acquisti, incontrare l’amore e non solo - ha finito per compromettere la semplicità e l’usabilità che l’avevano contraddistinta inizialmente.

Facebook è diventata nel tempo una piattaforma sovraccarica e dispersiva. E fatichiamo a capire a cosa serva realmente.

Ritorno alla semplicità

I social si sono sovracomplicati, insomma. Sono diventati polifunzione, ma poco funzionali.

E lo stesso sta accadendo ad alcuni media di informazione.

Ci sono sempre più testate che sul web (siti e app) cercano di integrare al loro interno algoritmi, ricerche intelligenti e applicazioni intelligenti.

Capisco, almeno in parte: aggiungere funzioni a volte è più facile che semplificare.

Ma il giornalismo funziona quando è diretto ed essenziale, quando non genera inutile rumore o ulteriori distrazioni.

Che sia arrivato il momento, forse, di provare a riscoprire un’informazione più efficace, un functional journalism che dia priorità a perseguire una missione chiara per il proprio pubblico?

Penso che un ritorno alla semplicità non possa che fare bene ai giornali, così come ai social.

Non tutto dev’essere «intelligente», in fondo, ma fatto con intelligenza.

Come ci insegna il principio del Rasoio di Occam, tra due opzioni - a parità di condizioni - è sempre meglio prediligere quella più semplice.

Un orologio dovrebbe dirci l'ora. Non fornirci analisi del sonno o consigli motivazionali. La complessità è nemica della chiarezza, e la chiarezza è uno dei fattori che aiutano gli esseri umani a vivere meglio la propria vita.

Mentre corriamo freneticamente verso il prossimo internet delle cose, quindi, cerchiamo di non dimenticarci l’internet delle persone.

Alla prossima Ellissi

Valerio

💻 Cosa sto leggendo

🟡 Cosa vede Elon Musk quando apre il suo feed di X? Questo.

🟡 I venti pixel di Apple che hanno cambiato il design per sempre.

🟡 Molte persone non vogliono davvero news imparziali.

🟡 Androidi paranoici.

🟡 Come utilizzare Strava per realizzare inchieste giornalistiche.

🟡 Nel mondo delle influencer antifemministe.

🟡 Google tornerà a inviare traffico alle testate d’informazione.

🟡 L’attenzione è ciò che ci rende umani.

Certa complessità finisce anche per rubarci tempo prezioso, aumentare inutilmente il livello di attenzione e cura richiesto per compiere un’azione che nella maggior parte dei casi sappiamo già fare. Un paio d’anni fa ho acquistato uno spazzolino elettronico Oral-B della linea iO, corredato di app che ti invita a completare sfide giornaliere e altre performance in nome della salute. Per me fa presto a diventare l’ennesima cosa di cui preoccuparmi senza motivo alcuno.

Ps. In italiano, l’ossessione per il prefissoide “smart” ne ha anche ampliato il campo semantico da “intelligente” a “basato sull’utilizzo di tecnologia”, quando quest’ultimo non è necessariamente sinonimo del primo. “smart-working” non esiste in inglese nel contesto in cui lo si usa in italiano, e non verrebbe neanche interpretato da un parlante nativo, intuitivamente, come “lavoro basato sull’utilizzo della tecnologia”: è in lingua italiana che “smart” ha assunto questa accezione quasi esclusiva a partire dal proliferarsi del prefissoide